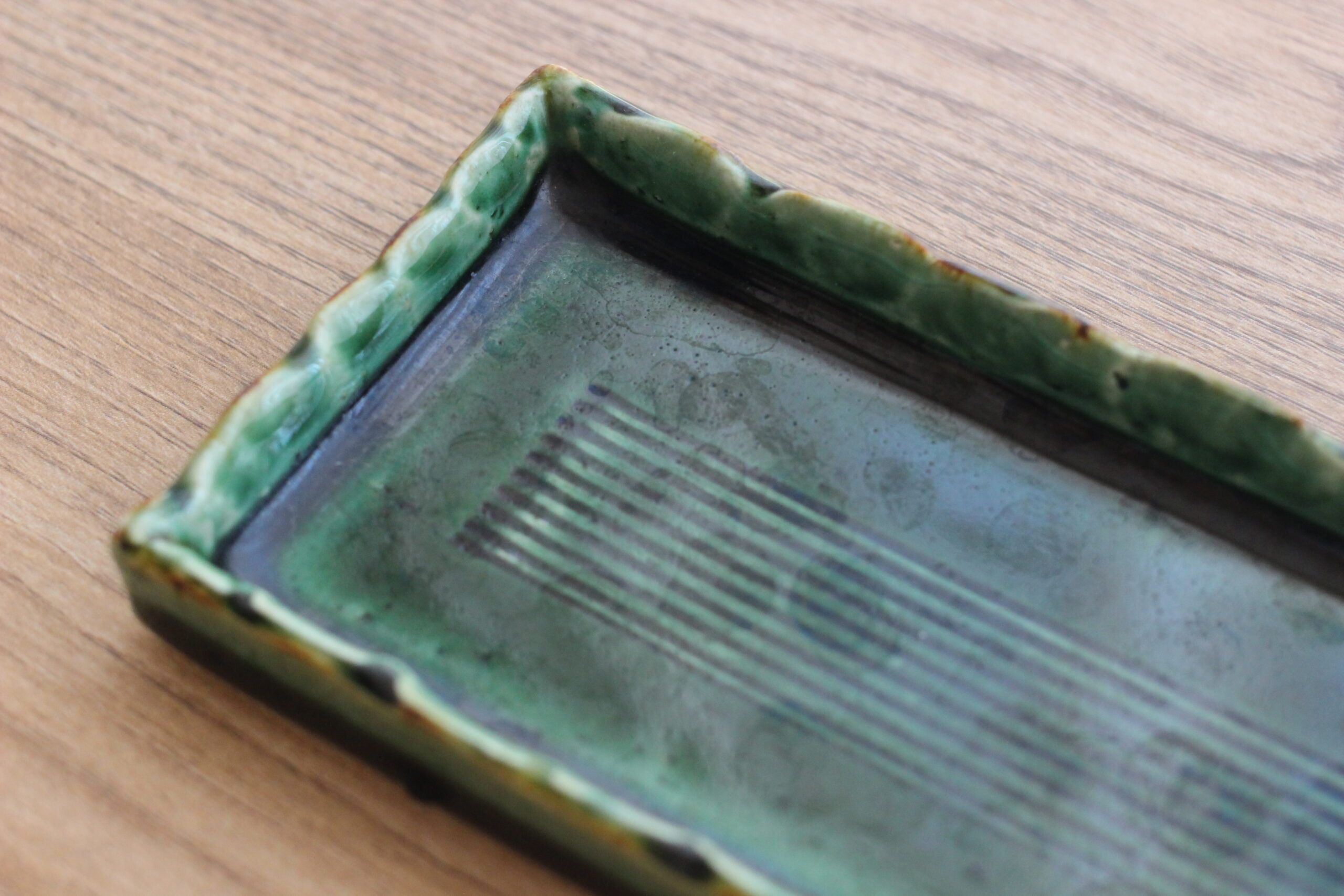

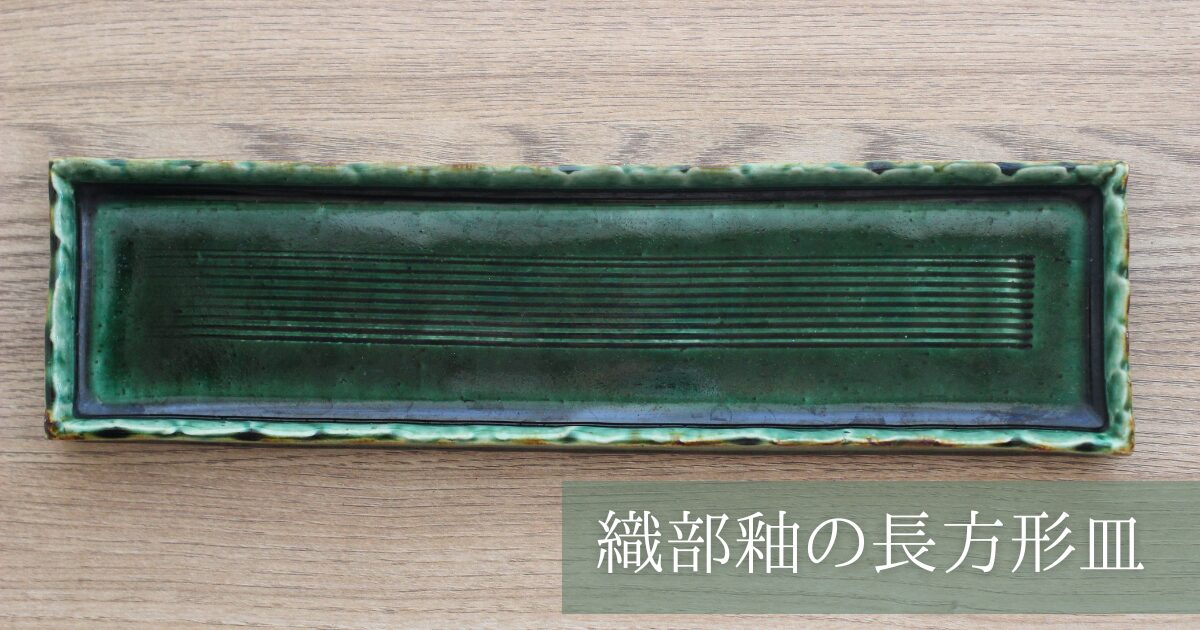

深い緑の釉薬がたっぷりとかかった、幅8cm、横28cmの細長い織部の器。四角に溜まった黒に近い緑色も格好良くて、表面の深緑も良い。両手で掴むと、手にしっくりと収まる。

この器は、私が初めて買った和食器だ。輸入洋食器店で働いていたこともあり、洋食器は何枚か持っていたが和食器はこれが初めてだった。私はこの緑の釉薬にガッチリと心を掴まれてしまい、少し高かったが購入を決めた。

この器に、和菓子を3つほど置くと収まりが良い。

光を受けると抹茶色に輝く器に、雪のように白い苺大福。

錦玉羹を3つ

桜の最中をギチギチに詰めるのも可愛い

秋刀魚もちょうどいい大きさ

おにぎりはギリギリかもしれない(笑)

私がガッチリと心を掴まれた緑の釉薬は、銅緑釉(どうりょくゆう)と言う。銅緑釉は、酸化銅を主成分とする緑の釉薬で、酸化焼成で緑に発色する。織部といえばこの銅緑釉の緑が象徴的だが、この釉薬がかかっていないものもある。真っ黒の釉薬がかかった織部黒、白い長石釉がかかったもの。織部では、実はさまざまな釉薬が使われている。

ちなみに、織部焼とは……。

安土桃山時代から江戸時代にかけて美濃(岐阜県の南部)で焼かれた焼き物。

「慶長年間(1596〜1615)から寛永年間(1624〜1644)に美濃で焼かれた斬新奇抜な加飾陶器の総称。単に織部ともいう。

織部の称は、慶長年間に天下一の茶の湯宗匠であった古田織部正重然(ふるたおりべのかみしげなり)の受領名(官職名)から呼ばれたもの。古田織部の好尚を反映した陶器と考えられている。」 『角川日本陶磁器辞典』

織部には3つの要素がある。

①緑(銅緑釉)

美濃では16世紀中頃には銅緑釉を使っていた。黄瀬戸でも一部に使っていた。明るい緑色をベースとした華南三彩の流行もあったのか。美濃の陶工はこの緑色を主役に、様々な織部を生み出した。

②歪み

器は円形、左右対称。この当たり前を、当たり前でないとしたのが歪みの造形。織部黒・黒織部の茶碗の中で激しい歪みの造形が打ち出されている。美濃だけのものではなく、伊賀・備前などの焼締陶、唐津や楽焼にまで時代の造形として広がっていた。

③型打ち

型に当てて成形し、ろくろ挽きではない形を作る。同じ形がいくつもできるのが型打ち。粘土板を作っておいてそれを型に被せて成形。鳥形、山形、松皮菱形と多彩な形が作られた。

私はずっと、織部焼が好きだと思っていたが、この緑の釉薬が好きなのかもしれない。黄瀬戸・瀬戸黒・志野で始まった様々な技を集大成し、組み合わせていくことで新しい焼き物の一群が出来上がったという織部焼は、とても奥が深い。

<参考文献>

矢部良明・竹内順一・伊藤嘉章. やきもの名鑑[2]桃山の茶湯. 講談社, 1999, p.64-67

コメント